応仁の乱(1467〜1477)、一向一揆(1465〜1580)に象徴される室町のこの時期は、社会体制がくずれ、その崩壊の形が下克上の形をとり、結局は「民衆」の抬頭に繋がっていった。つまりデモクラシーの担い手となる民衆という近代が準備されるこの時代に「金箔彩色の屏風絵=金屏風」が現れたというのは、とてもシンボリックで官能的な出来事だ。

この新興民衆の16世紀は、現実に対する旺盛な好奇心であり、下克上という崩壊の形は自らを刺激的なリアリズムの中に放り込み、貨幣による市場経済の発達と庶民への広がりを基とする、自由への開放感(官能への目覚め)こそが、後の安土桃山の装飾主義モダンを生み出した。そんな官能的な金屏風の傑作:俵屋宗達の「蔦の細道」

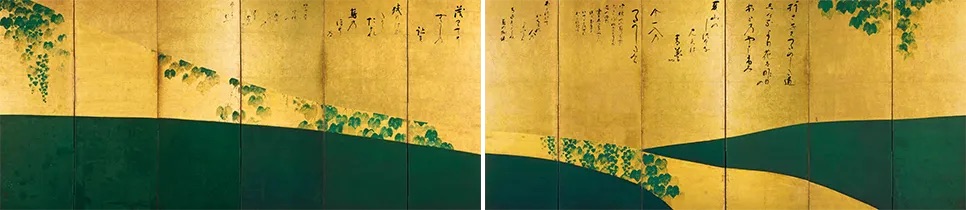

「金地に緑青で土坡と蔦の葉のみを描き、和歌を散らし書きする。(中略)土坡に挟まれた金地部分が道を表し、右隻左隻を入れ替えても画面がつながるデザインが斬新である。詠歌とその染筆は歌人・能書家と名高い公卿、烏丸光広(1579〜1638)による。(中略)右隻第二扇目の土坡上を歩くかのように「光広」と名が記され、三扇目より和歌が七首染筆されている。」

「カタログ:王朝文化への憧れー雅の系譜(相国寺)からの抜粋」

六曲一双と呼ばれる屏風絵に烏丸光弘が賛として散らした七首の歌

左に行くほどに消え入るように書き散らした様子は、息もピッタリとはこういうことを言うんだなあと感心しきりです。

左隻(向かって右側)にある賛の歌:

行さきもつたのした道しけるより花は昨日のあとのやまふみ

夏山のしつくを見えは青葉もや今一入のつたのしたみち

宇津の山蔦の青葉のしけりつつゆめにもうとき花の面影

書もあへすみやこに送る玉章よいてことつてむひとはいつらは

あとつけていくらの人のかよふらんちよもかはらぬ蔦の細道

右隻にある賛の歌:

茂りてそむかしの跡も残りけるたとらはたとれ蔦のほそ道

ゆかりて見る宇津の山辺はうつしゑのまことわすれてゆめかとそおもふ

『賛』というのは「屏風歌」ことですね。

ちなみにこの屏風絵の主題は『伊勢物語』 九段 東下りの中の

ゆきゆきて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、

蔦かへでは茂り、もの心細く、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者あひたり。

という、この歌物語の一節から取ったものですが

この歌七種は烏丸光弘のオリジナルだということです。

どうやったらこの抽象化プロセス(捨象)を踏むことが出来たのか、ただただ感嘆するばかりですが、

日本人という人の感受性は確かにここに「官能」という一筋の道を、「夜の底が白くなった」『雪国』へと直結する感性の存在に気づかせてくれますね。

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。

コメント